《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》明确提出“促进学生健康成长、全面发展”。广东省深圳市以改革先锋姿态,创新实施小切口专项改革,在五育融合与科学教育领域率先破题。构建了具有深圳特色的全面发展育人体系,为落实国家教育战略提供了鲜活的地方范例。一起来看他们的实践——

《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》明确提出“促进学生健康成长、全面发展”。广东省深圳市以小切口专项改革为突破,强化行政统筹、资源配置及督导评估,聚焦“五育”并举和科学教育,积极拥抱人工智能,探索创新路径,为学生全面发展构筑坚实的基石。

当前,基础教育仍有部分难题尚未完全破解,学生体质下降、生命审美感钝化、心理问题低龄化、学业焦虑及创新精神与实践能力不足等问题不同程度存在。深圳市以小切口专项改革为抓手,构建“五育”并举良好教育生态,促进学生全面发展。

开发“行走的思政课”,强化思政教育。组织学生体验感悟改革开放的生动实践和伟大成就。目前已建成46个“大思政课”实践教学基地,开发35门“走读深圳”思政课程,建设500条“行走的思政课”路线,形成覆盖全市的“德育地图”。编印《深圳的光荣与使命》大中小学系列读本,打造336节思政“金课”。同时构建思政大课堂联动机制,首创师生旁听会议制度,近60位师生列席市两会、全市教育工作会议。

全面推行“每天一节体育课”,增强学生体质。在不增加总课时量的前提下,确保义务教育阶段学生每天至少上1节体育课、综合体育运动时间不低于2小时。为保障此项行动实施,深圳市大力推动学校体育场馆改扩建,三年间全市义务教育学校体育场馆总面积增长近一倍;建立学校和社会体育场馆双向开放互惠共享机制,充分利用公共体育场馆、校园周边社区场地设施开展体育项目教学。优化教师结构和岗位数量,编制使用优先保障体育教学,区、校统筹体育教师“走教”“轮岗”“转岗”;增设体育教练员岗位,近两年全市引进奥运会、世锦赛、全运会冠军等125名高水平运动员到中小学校任教。实行课表逐级备案和网上公示制度,将学校开设体育课情况纳入质量监测和督导评估范围。打造多类型、多项目、面向人人的市、区、校、班四级体育赛事平台,构建校内赛、校际赛、选拔赛为一体的大中小学体育竞赛体系。

创新实施“每周半天计划”,推进协同育人。在义务教育阶段3—8年级单双周轮流安排半天校外课、半天阅读课,旨在推进教学方式变革,构建全社会协同育人格局,培养学生好奇心、想象力、探求欲、实践能力及批判性思维,减缓学业焦虑,解放学生的心灵。以“万物为教材,世界作课堂”为理念,以基地资源建设为抓手,启动“三个一千”建设行动,即1000个校外教育基地、1000个“一校一馆”、1000个“社区科学小屋”,打造“15分钟青少年科学教育服务圈”。同时打造市级校外教育平台,为学校提供一键式校外基地预约、课程资源共享服务。目前已上线门校外教育课程。组织开发覆盖500所学校、515个基地的1200门校外实践课程。目前全市参与学校近200所,参与学生7.5万多人,正在走向“脸上有笑、眼里有光、身上有汗”的美好教育图景。

深入推进“美育一件事”行动,增强美育体验。即学生坚持每年做一件“美事”,教师坚持每天开展“美的5分钟”,学校持续创建“美育一特色”,以此落实美育浸润行动,全面激发感性审美力量,以美启智育德,温润学生心灵。坚持大美育理念,推动美育从艺术审美鉴赏与创造的教育,走向生活世界的感性审美教育,走向生命领悟、灵魂滋养及人格塑造的教育。为此深圳市构建了全员、全科、全域、全社会协同美育工作机制,打造“时时、事事、处处、人人”的美育新空间。

科学教育的本质并非知识的传授,而在于好奇心、想象力、探求欲及批判性思维的培养,在于实践动手和实验操作以及由此形成的概念思维能力的培养。深圳市依托全国首批科学教育实验区建设,系统谋划在教育“双减”中做好科学教育加法。除实施“每周半天计划”开展体验式、探究式科学教育外,还构建了专题性科学教育体系及拔尖创新人才早期培养机制。

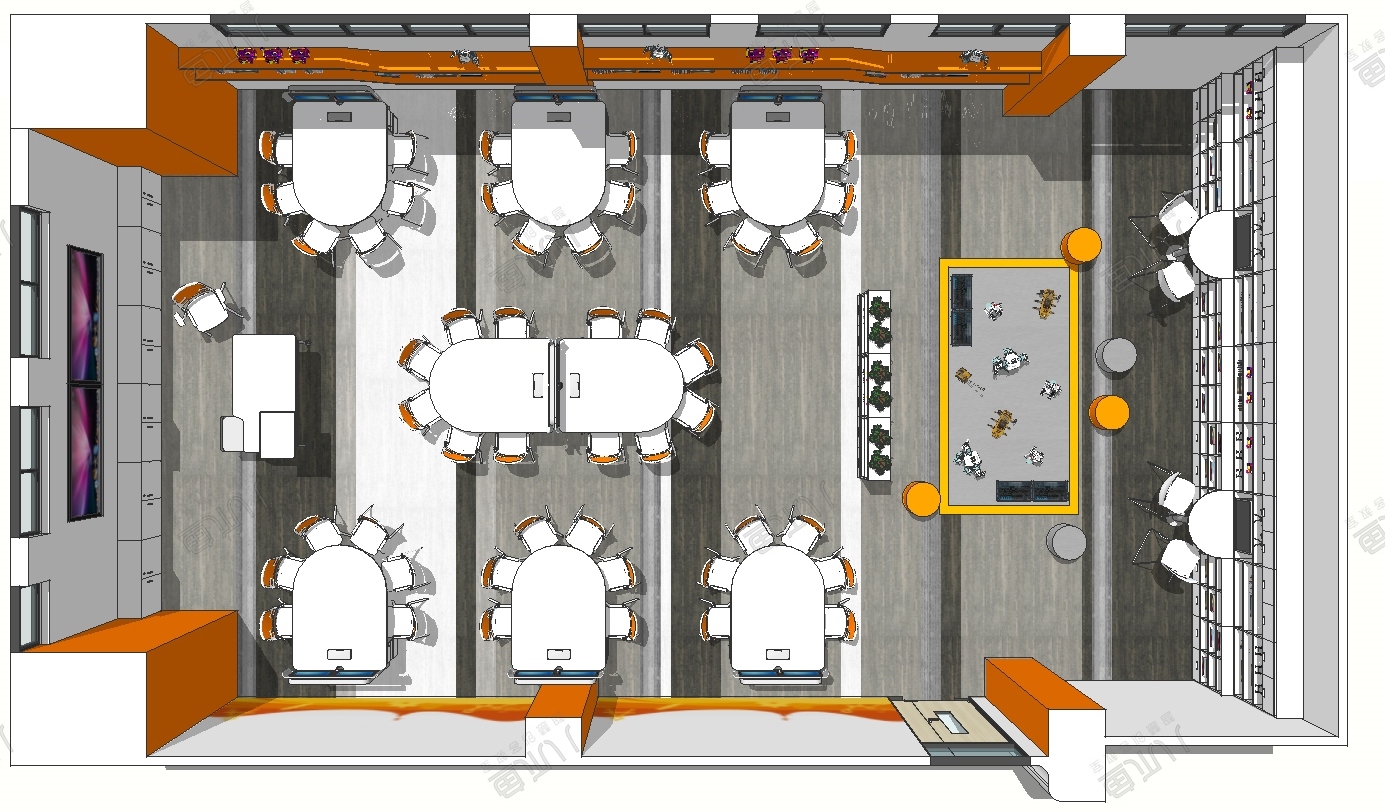

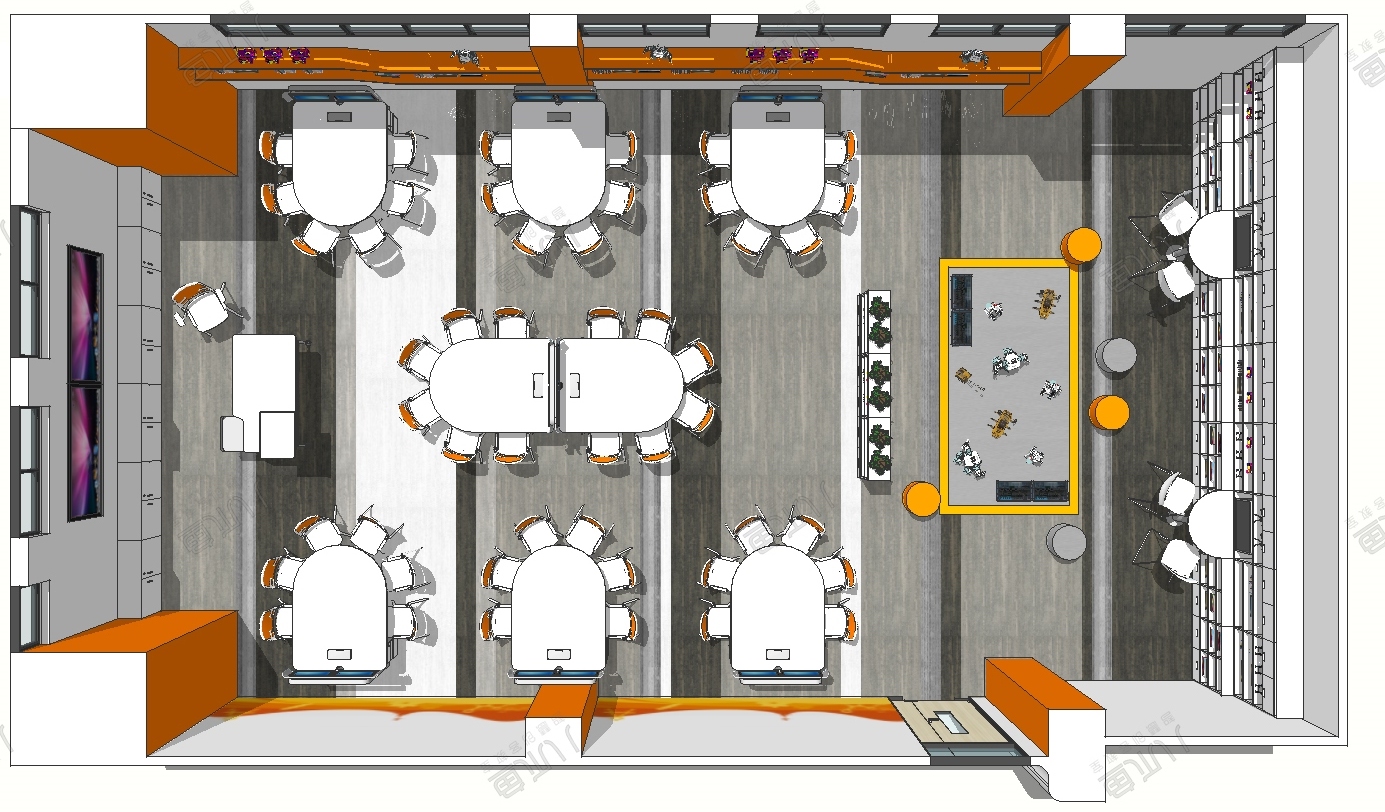

一是构建专题性科技创新教育体系。出台《深圳经济特区科技创新促进条例》,制订科创教育三年行动计划。先后启动实施学校创客实践室建设、学生“优秀科技社团”建设、学生探究性小课题研究等重大项目,推进学生深入开展探究性学习。同时,试点推进科普学分制,打造50个科技创新实践基地,建设一批科普教育基地。与中国科技馆、深圳市科技馆联合开发馆校合作课程。此外,开展系列科技创新教育活动,包括每年举办学生“创客节”,开展人工智能“双百专家”进校园及学生科技竞赛活动。

二是深化科学教育改革。研制《深圳市首批全国中小学科学教育实验区建设方案》,推进空间、课程、教学、评价、拔尖创新人才培养、师资队伍、资源协同等系统性建设。遴选一批科学教育实验区、实验校,全学科推进项目式学习。开展深圳市中小学科学素质调查。逐步将理化生实验操作考试纳入中考。研制出台义务教育人工智能课程纲要,全面推进人工智能普及教育。探索科学教育特聘岗位人才柔性引进。

三是探索拔尖创新人才早期培养。联合科研机构开发拔尖创新人才遴选标准。启动“明日科创之星”认定与英才库建设,与深圳零一学院等机构合作,组织专门训练,开展跟踪研究和持续培养。目前已认定5189位“明日科创之星”。同时,实施特色高中建设行动,着重打造理工特色高中。此外,正在探索依托国家人工智能学院(深圳河套学院)、河套数学与交叉学科研究院等平台,开展基础教育阶段人工智能及数学拔尖创新人才专门早期培养。

人工智能正在重塑教育教学新形态,对教育提出了新挑战。教育教学如何应用人工智能促进学生全面发展,是时代面临的重大课题。深圳市积极拥抱人工智能,探索构建全链条人工智能教育应用新模式、新场景,打造人机共育新样态。

一是探索“教学研管评”全链条人工智能赋能教育新模式。出台实施教育人工智能先锋城市建设行动计划,加强教育算力资源保障,构建教育专有数据集,孵化教育行业大模型,发展教育人工智能工具链,构建教育智能体集群,打造更普惠更开放的人工智能中试中心;建设100所人工智能实验校,探索智能技术教育应用典型案例;建成全市智慧教科研培平台,推出教育大模型;推出“深教AI平台”,为全市提供课程资源、教学工具、模型库和案例库,目前已为897所学校提供人工智能学习平台支持;积极推进人工智能赋能招考、校园安全管理及培训机构监管。

二是探索人机协同教学新生态。当前人机协同教学探索,主要局限于即时评价及教师与机器的教学分工等,本质上并没有摆脱知识传授式教学模式。深圳积极探索基于开放性问题的人机协同生成式教学,即教师、学生、机器围绕开放性问题协同探索,生成新的知识,深化教学改革。由此,教学不再是一种知识的预设或标准化答案的解答,而是教师、学生、机器三者协同解决问题的生成性过程,课堂从“知识传递”走向“认知共生”,成为知识创造的实验场。三者构成一种无中心的生成式学习共同体,平等协作、相互赋能。

同时,我们努力探索构建多主体、跨地域或跨国界的学习共同体,力图以更开放的姿态重塑教育教学新生态,实现知识生产从预设走向生成,学习边界从封闭走向开放,认知关系从传递走向共生。在培养学生运用人工智能的同时,培养学生的独立思考能力、批判性思维以及人文精神,克服可能存在的技术异化现象。