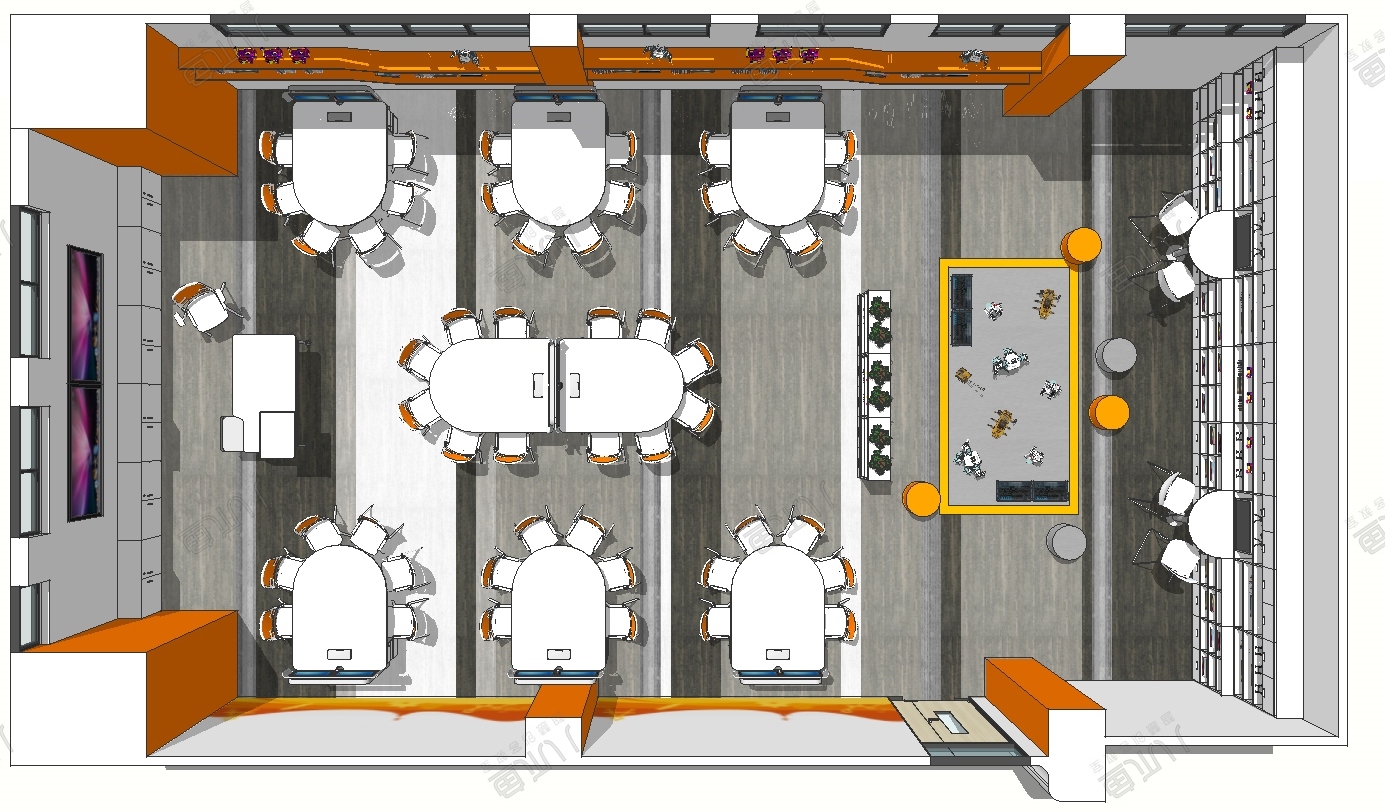

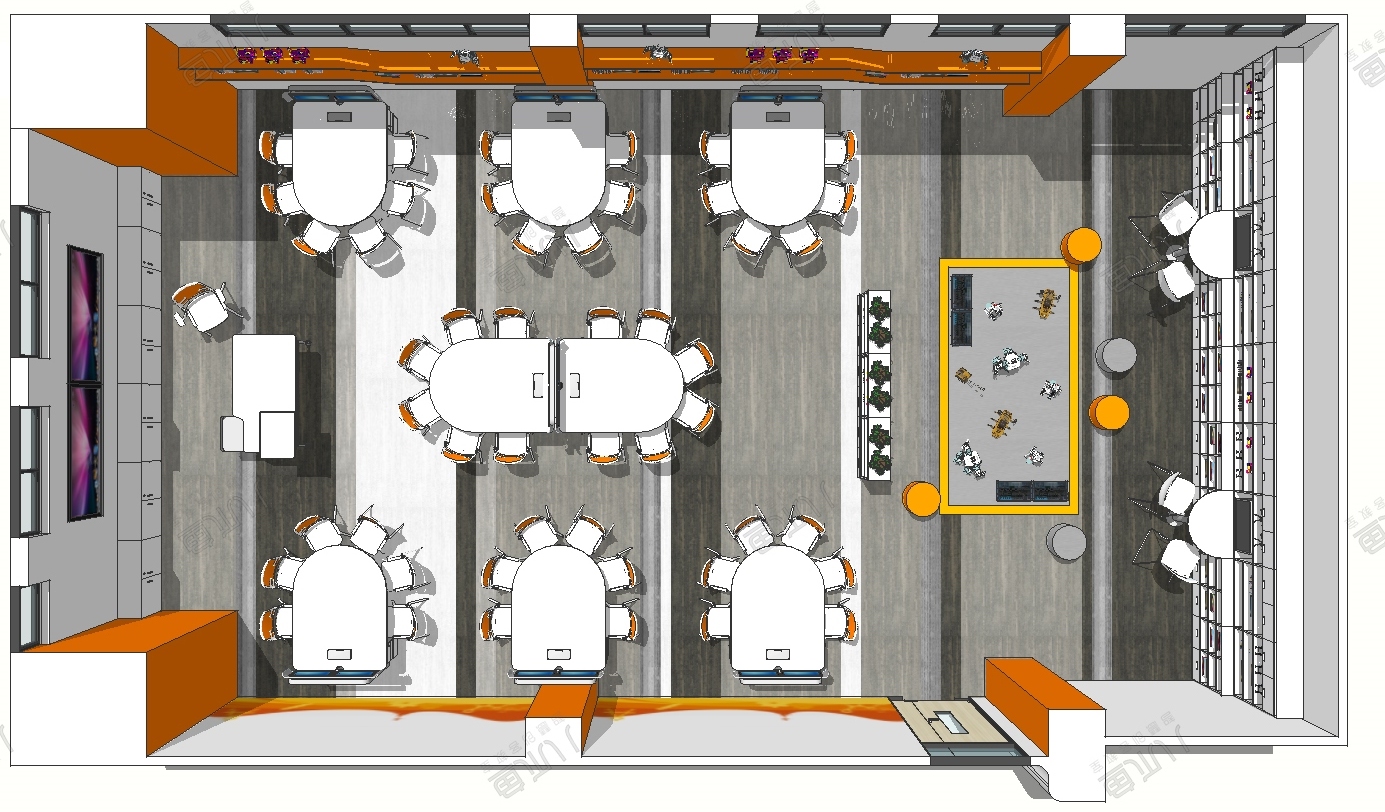

7月15日,由河西区文化馆联合好象艺术培训学校、北方创客体验中心共同发起的“少年话非遗——小小讲解员”培养计划在河西区西岸非遗体验馆开班。20余名小学生走进非遗的世界,在科技赋能与匠心传承的交汇中,开启一段非遗探索之旅。

课程首日,河西区文化馆非遗部的老师带领小学员们,用易懂的语言串联起馆内121项非遗项目的脉络——哪些是代代相传的传统技艺,哪些融入了现代生活的巧思……小学员们听得专注,沉浸在非遗的独特魅力中。

为了打破非遗讲解“死记硬背”的刻板框架,让传承故事有温度、有画面、更鲜活,在创新推出的国家级非遗项目挂甲寺庆音法鼓VR体验区,小学员们戴上设备,瞬间“穿越”到热闹的法鼓出会现场。他们手握“鼓槌”,跟随节奏敲击鼓面,感受鼓声穿透身体的震动。

“手麻麻的,原来讲解词里说的‘鼓声浑厚’是这种感觉啊!”这一刻,讲解词中难记的介绍,变成了小学员们可触可感的鲜活记忆。他们兴奋地将感受记在笔记本里,非遗的魅力,在科技赋能下逐渐具象。

而在3D打印展示区域,酷玩工坊的老师则用另一种方式打开了孩子们对非遗的想象:传统景泰蓝纹样通过数字建模与打印,变成可以随意定制的书签、钥匙扣、冰箱贴……“还可以这样做非遗!”孩子们兴奋地围着打印机讨论创意。从展柜到生活,新技术与新创意,不仅让非遗“活”起来,更让它“潮”起来。

下午的“匠心体验·触手可及”环节,国家级非遗项目天津面塑的代表性传承人张亚杰,手把手教授孩子们捏制“小哪吒”。从面团到灵动形象,匠心的传承,就藏在一次次揉捏与塑形中。

通过这些创新的体验和互动,孩子们纷纷表示,这种“亲身感受、自己讲述”的方式比传统的背诵更生动、更有意义。接下来的课程,好象艺术的专业老师将进一步训练孩子们如何将体验转化为生动的讲解。7月17日,孩子们将通过演练和考核,获得“小小讲解员”证书。

作为河西区“少年话非遗”品牌的核心项目,“小小讲解员”培养计划自2024年亮相以来,已成功举办5场,逐渐成为区域非遗传承工作的重要载体。通过与区妇联和团区委的联动,项目促进了“学、讲、传”的良性循环,让文化自信在少年的讲述中更加鲜活。

从“非遗小白”到“会讲故事的小小传承人”,当科技赋予传统技艺新的表达方式,当匠心的温度被少年双手感受,这不仅是孩子们的成长,也是非遗文化在数字时代焕发新生的见证。