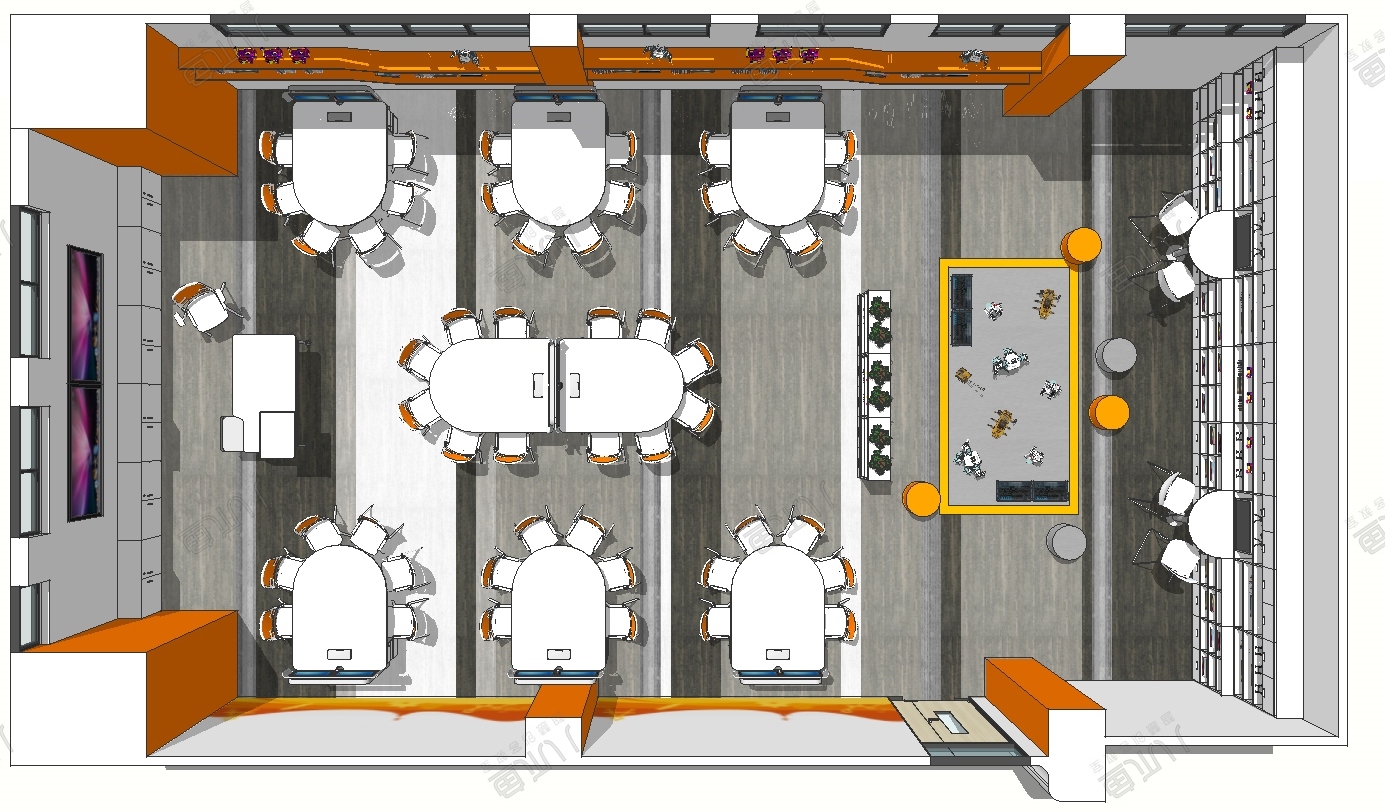

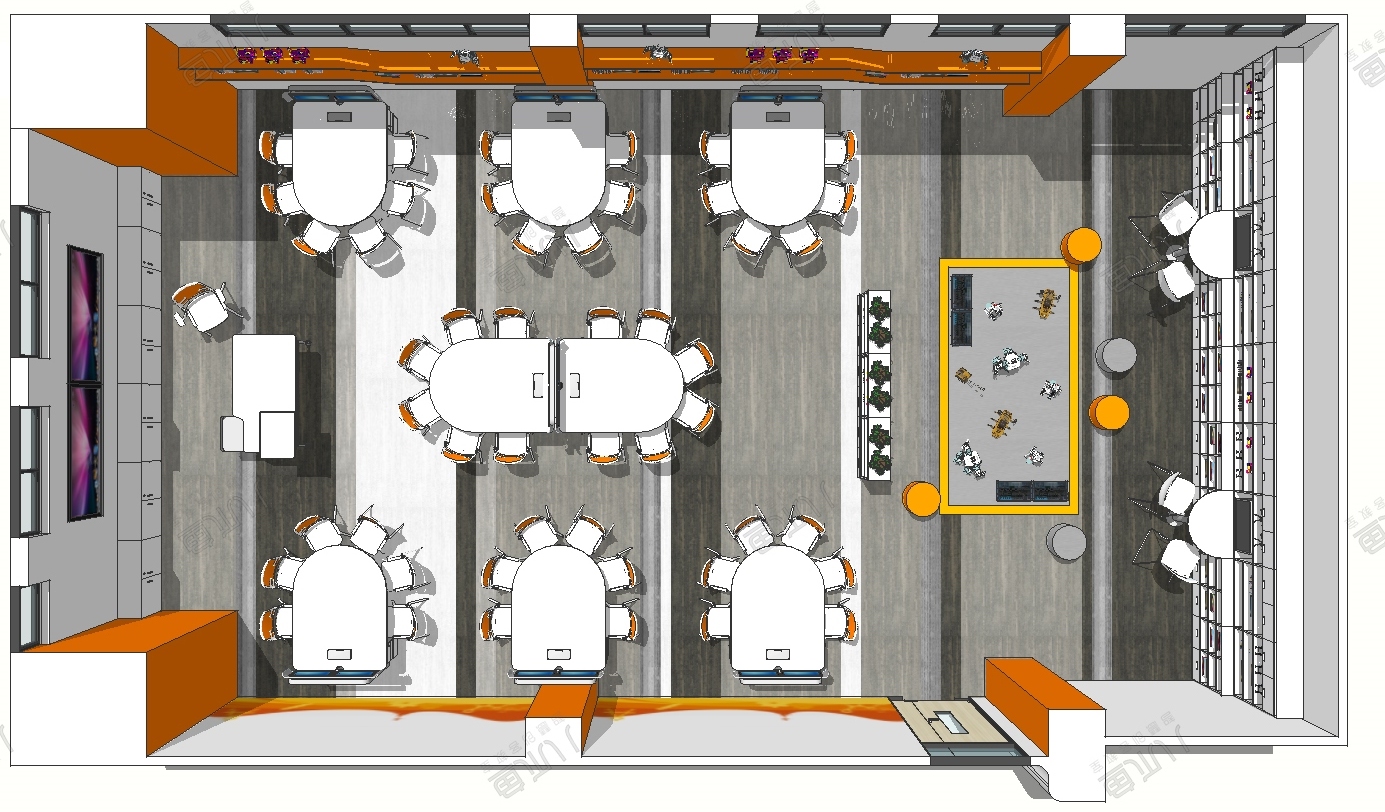

3月2号上午,在大熊猫“花花”寻根共创会上,一位熊猫妈妈的提问却让我意识到,很多家长在公益教育上还存在很大的认知误区。 今天的科学养娃话题,就让我们借这一真实案例,聊聊科学养娃的正确打开方式,以及如何打破那些阻碍孩子成长的“认知天花板”。 情境:一场让村长血压飙升的对线日上午,大熊猫“花花”寻根共创会在熊猫村自然学校如火如荼地进行。活动现场,大学生们热情高涨,有两位熊猫妈妈也积极参与。 执着于把劝募活动降级成义卖——这就像孩子学游泳时,家长非要给泳池铺防滑垫。 义卖当然合法,但家长认知出bug才要命!我努力控制表情管理,劝募员可是国家认证职业,要都像你们中队这么想,那全世界的公益早倒闭了! 熊猫妈妈持续掉线中:“可咱队委会觉着...要不咱们先搞几期义卖暖暖场?就像游戏先打简单模式?” 我说:“停!再这么玩中队迟早凉凉!想想当初为啥报名进队?是要搞真人版熊猫谷基建游戏?还是单纯来收集景区打卡照的?建议你们几个队委家长再好好琢磨下熊猫少年志愿服务队倡导的家校社协同育人、家长最重要、高质量陪伴发掘孩子的兴趣禀赋、科学教养几个理念。重点来了啊!授权你们中队使用跟着熊猫去旅行这IP,是要带娃玩转公益副本:最大限度地带着孩子在‘公益+’跨学科综合实践全过程历练,最直接地支持熊猫村生态保护与社区发展,否则只是简单地去三星堆、去西岭雪山有什么用呢?” 我继续说:“这么说吧,你带着孩子参加大戏熊猫‘花花’寻根计划是个好的开始。2024年底全市社会组织大整治以来,熊猫少年志愿服务队一直在收缩。2025年全年都是社会组织治理年,所以熊猫少年志愿服务队还会继续收缩,最终只保留在街道备案的,因为我们不想出任何不合规的问题……所以,你们中队要继续运营,必须队委家长打破错误认知,必须进行公益慈善及劝募培训!话说得很直接,但是忠言逆耳利于行。” 翻译成人话,这段对话其实反映了一个很普遍的现象:很多家长在参与孩子的公益实践时,存在认知误区。他们认为公益只是简单的义卖,或者只是让孩子去旅游、去参观,而忽略了公益的本质——培养孩子的社会责任感和公民意识。 就像对话里那位熊猫妈妈,明明想深度参与跟着熊猫去旅行,却把公益活动变成景区打卡游。这种操作,相当于给孩子报钢琴课却只让看演奏会——看似高端,实则连五线谱都不认识。 村长了解到一个少年劝募官项目,12岁的乐乐通过劝募为某重大疾病公益项目筹得2万元善款,这段经历直接助力他拿下某国际学校的全奖offer——那些钱可不会自己长腿跑进账户! 这波操作下来,什么跨学科能力、核心素养直接拉满,比刷100套试卷都管用!