2025年3月31日下午,“力学力行·天津美术学院中国画学院教学课徒稿作品展”在天津美术学院美术馆隆重开幕。展览由天津美术学院主办,中国画学院与美术馆联合承办,汇集中国画学院历代艺术家的600余件课徒稿作品,时间跨度从1950年代至2025年,全面展现中国画学院书画教学七十余年的传承脉络与创新探索。

下午14:30,开幕式在天津美术学院中国画学院院长周午生教授的主持下拉开帷幕。周院长代表学院全体师生对各界嘉宾的到来表示热烈欢迎,并强调:“此次展览不仅是对学院教学文脉的梳理,更是对传统书画传承精神的致敬。课徒稿是技艺的载体,更是艺术灵魂的延续。”

出席本次活动的嘉宾包括:天津市美术家协会主席王书平、天津人民美术出版社社长杨惠东、天津美术馆馆长马驰、天津市美术家协会秘书长张福有、天津市书法家协会秘书长杨健君、天津市书法家协会副主席孟巍等艺术界领导;中国艺术研究院国画院山水工作室主任曾三凯、天津大学王学仲艺术研究所所长孙列、天津商业大学艺术学院副院长李安其、天津农学院艺术系主任张俊、天津职业大学艺术工程学院副院长孙卫祥、天津师范大学美术与设计学院美术系主任孙岩等学术机构代表;天津美术学院院长邱志杰、副院长寇疆晖等院校领导;陈冬至、霍春阳、李孝萱、陈福春、刘文生、喻建十等中国画学院老艺术家代表;张京生、王振德、何延喆、周世麟、吕培桓、郭雅希、马元、龚立君、李旺等学校老艺术家代表。此外,校相关处室负责人、各二级学院党政领导、系部主任、教师及学生代表,以及全国及天津市专家学者、艺术界同仁和新闻媒体代表也出席了活动。

周午生院长主持力学力行教学课徒稿作品展开幕式并致辞,他指出本次展览系统梳理了中国画学院教学文脉,展现了学院深厚的历史积淀,体现了严谨治学的教学传统。课徒稿凝聚了几代教师的教学思考与艺术修养,既是艺术传承的重要载体,更为未来教学发展提供了宝贵文献资料。他强调,展览不仅是对历史的回顾,更能启发青年学子深入理解中国画传承的真谛。

陈冬至教授强调中国画的核心在于写意精神,而非单纯技术。他指出,尽管AI技术发展迅猛,能够生成文字、图像甚至诗歌,但艺术的核心是艺术家独特的情感与灵魂表达,这是机器无法替代的。他呼吁年轻学子重视书法修养,因中国画与书法一脉相承,笔墨功夫直接影响艺术高度。同时,他提出艺术家成功的三大要素:天赋、机遇和执着坚持,并勉励教师坚守育人责任,传承中国画的艺术精髓。

原中国画系主任霍春阳教授指出,中国画教学必须重视规矩,而非盲目追求突破。他表示,近年来受西方思潮影响,部分人推崇推翻传统的口号,实则是艺术认知的误区。中国画与诗词、戏曲一样,拥有严谨的法度,体现出传承的重要性。霍春阳教授认为,真正的创新并非打破规矩,而是在传统基础上深化理解,以规矩为阶梯,才能实现艺术的升华。他呼吁师生回归中国画本源,在坚守中寻求发展。

天津市美术家协会主席王书平高度评价展览意义。他指出,课徒稿作为中国画教学的重要载体,凝聚了几代教师的心血,不仅呈现精湛技法,更承载着深厚的文化精神和民族艺术特色。作为美院校友,王书平深情回忆课徒稿对其艺术启蒙的关键作用,强调这些珍贵资料对理解中国画本质具有重要意义。他期待展览能推动中国画教学发展,并勉励广大美术工作者深入生活、扎根人民,创作更多展现时代精神的优秀作品。

原中国画学院院长李孝萱教授指出中国画发展既要尊重传统程式,更需注入时代新意,若仅固守成规必将失去活力。他以天津画坛技术精湛却难出大师的困境为例,认为过度追求技法导致精神境界缺失。同时面对笔墨当随时代的理念,他提醒艺术界需保持清醒认知,在创新同时要以敬畏之心对待传统。发言最后,他特别肯定现任领导为学校带来的新气象,使教学回归健康轨道。

张京生教授以独特视角解读展览价值。这位80多岁的老教授坦言,展览呈现的素颜之美令他深受感动,在当前美颜泛滥的时代更显珍贵。他分享了自己从国画前辈处领悟的艺术真谛,特别提到王颂馀教授关于势的美学观点。张教授建议艺术家们重新研习艺术起源理论,认为通晓艺术发展脉络方能解决当下诸多争议。他高度评价课徒稿展对艺术本质的回归,为创作者指明了前进方向。

邱志杰院长在课徒稿展开幕式上发表重要讲话,他指出,课徒稿传统体现了中国艺术教育独特的师徒授受模式,与西方学分制形成鲜明对比。邱院长强调,中国的美术学院应当在国际艺术教育体系中彰显自身特色,建议将课徒稿研究提升为教育部人文社科课题,并筹划全国巡展。他特别提到,在数字化时代,国画学院应善用视频等新技术手段,同时坚守传统文人艺术的传承方式,将古老智慧转化为当代学术成果。这一创新性提议获得在场师生热烈响应。

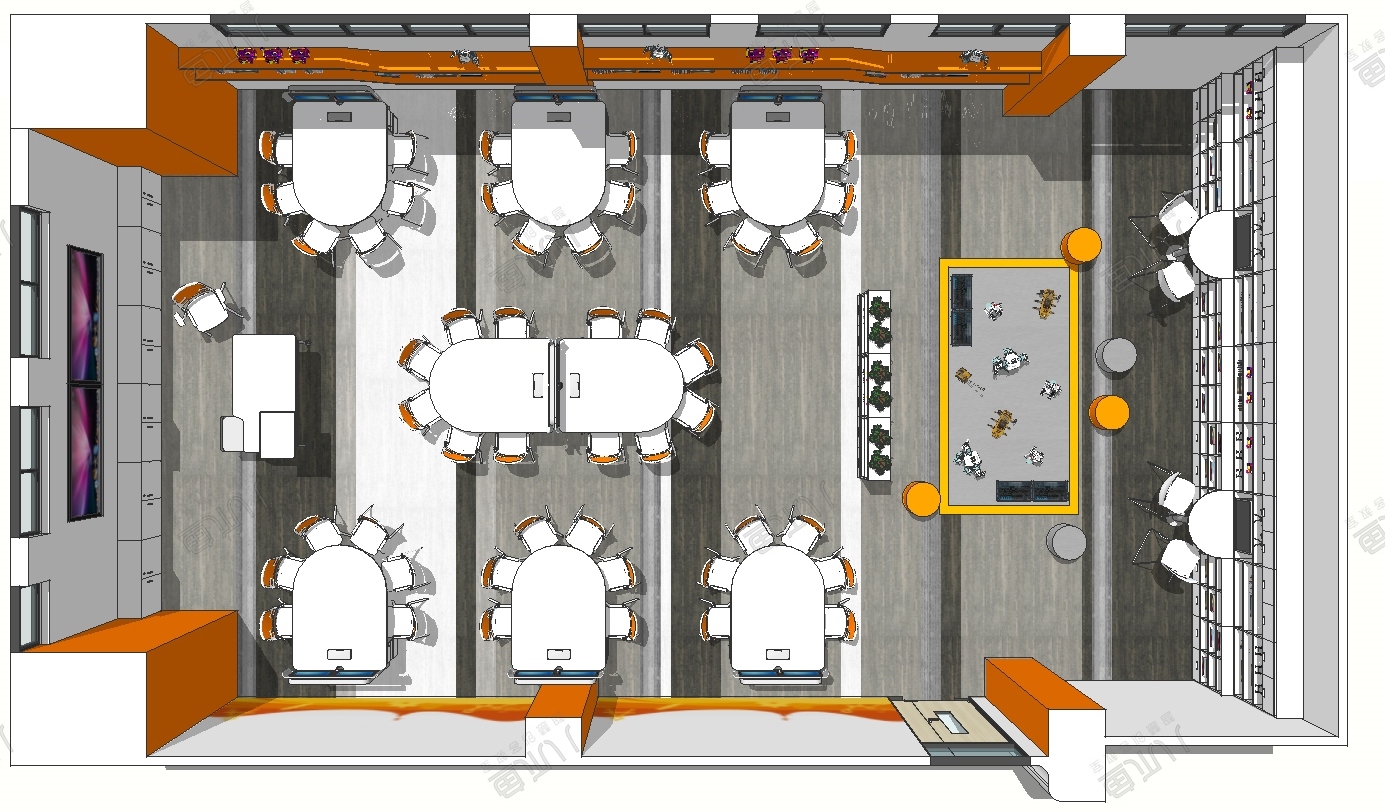

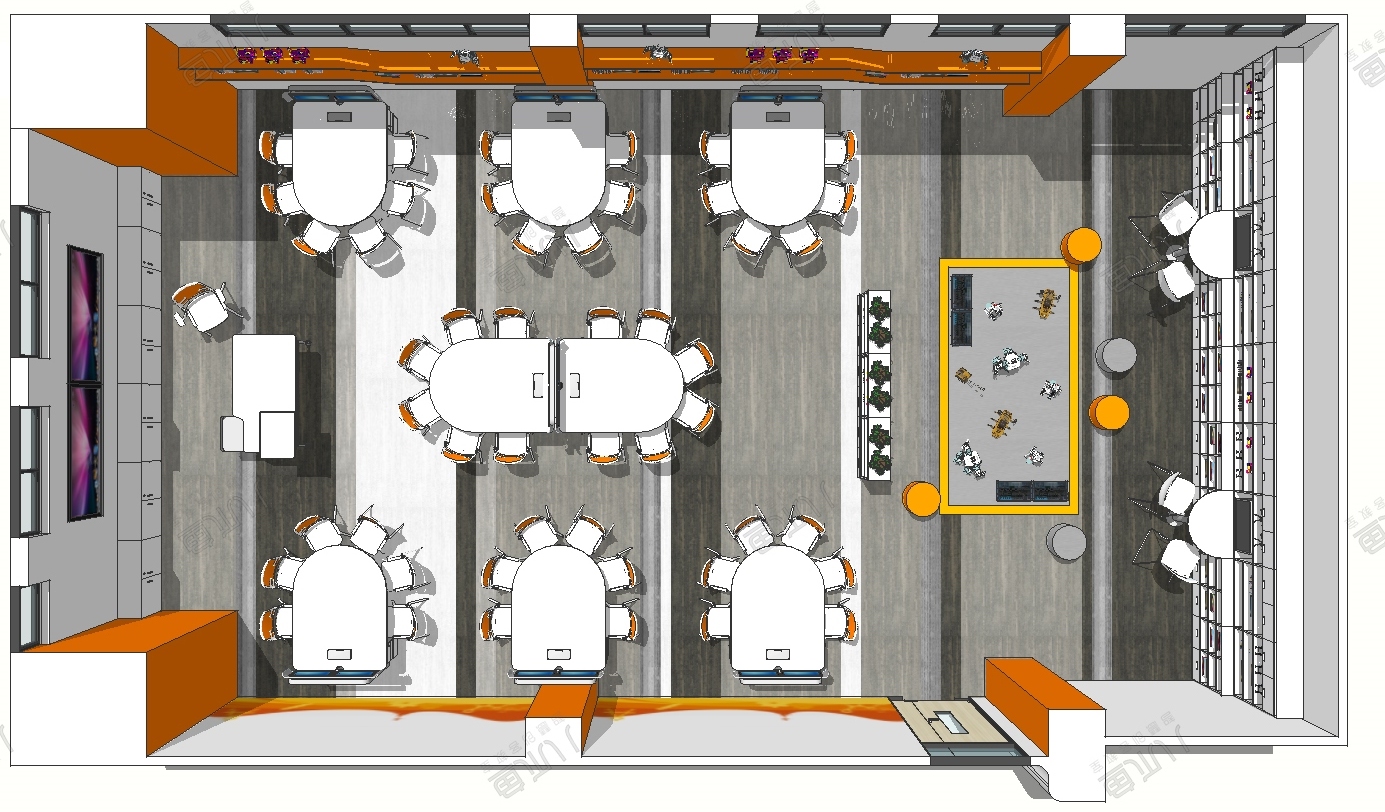

展览以时间轴为线年代至今的课徒稿精华,从泛黄的历史手稿到充满实验性的当代创作,完整呈现中国书画技法与审美观念的代际演变。

展品聚焦艺术教学的“幕后”,通过课堂手稿、研究笔记与修复记录,揭开从构思到落笔的完整脉络。手稿旁的注释、技法分解的图示,甚至修复痕迹的对比,让观众直观感受艺术家对细节的雕琢与技艺传承的严谨。

青年一代大胆跨界,通过非传统载体与抽象语言重构古典命题,展现艺术创新的无限可能。

展览结合文献与作品,以现代视角解构传统:从历史课徒稿的对比研究,到科学化分析笔墨、色彩的物理特性,揭示传统艺术中隐含的理性逻辑,为观众打开一扇理解古典美学的“新窗口”。